為加強學校結核病防治工作,有效防范學校結核病疫情的傳播流行,國家衛健委日前會同教育部制定了《中國學校結核病防控指南》。這是自2003年國家衛生健康部門和教育部建立部委協調機制以來,兩部委第三次聯合部署學結核病防治工作。

肺結核體檢結果將納入學生健康檔案

《指南》要求,各級各類學校應在新生入學體檢和教職員工常規體檢中開展結核病相關檢查,并將體檢結果納入學生和教職員工的健康檔案。原則上在學生入校前完成,最晚應在開學后1個月內完成。體檢的內容主要是對肺結核患者密切接觸史和肺結核可疑癥狀的問診、進行TST(結核菌素皮膚試驗)檢測和胸部X光片檢查。

《指南》稱,一所學校在同一學期內發生10例及以上有流行病學關聯的結核病病例,或出現結核病死亡病例,學校所在地的縣(區)級衛生健康行政部門應當根據現場調查和公共衛生風險評估結果,判斷是否構成突發公共衛生事件。

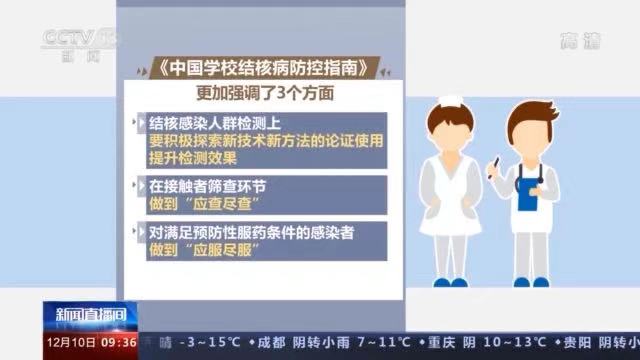

相比較2010年兩部門聯合發布的《學校結核病防控工作規范(試行版)》和2017年發布的《學校結核病防控工作規范(2017版)》,此次發布的《指南》更加強調了3個方面:結核感染人群檢測上,要積極探索新技術新方法的論證使用,提升檢測效果;在接觸者篩查環節,做到“應查盡查”;對滿足預防性服藥條件的感染者,做到“應服盡服”。

“從未遠離”的結核病

說到結核病、肺結核,很多人的普遍認識都認為其已被消滅,或者認為只有在那些不發達的國家才流行,但事實并非如此。結核病民間俗稱肺癆,危害人類已達3000多年,隨著上世紀50年代抗結核藥物的廣泛應用,結核病一度得到控制。近年來,由于耐藥性問題、移民以及人口增長,結核病在沉寂了幾十年后又卷土重來。

2020年10月14日,世界衛生組織發布了《2020年全球結核病報告》。據估算,2019年全球新發結核病患者約1000萬,因結核死亡患者約141萬,其中,中國新發結核病患者約83.3萬人,居全球第三位,僅次于印度和印度尼西亞。在中國所有法定傳染病中,結核病至今仍是致死人數第二多的疾病,僅次于艾滋病。

中國疾病預防控制中心結核病預防控制中心主任 趙雁林:我們國家結核病的整體的發病率是在逐年下降,但是我們結核病的病患者大多數這個起病比較緩慢,而且有一些患者癥狀比較隱匿。那么如果是對于這些沒有明顯的身體主觀不適患者的話,特別容易被患者忽視而不去就醫。

趙雁林告訴記者,結核病是一種由結核桿菌引起的慢性呼吸道傳染病,可侵入人體除頭發和指甲外的各個器官,主要侵犯肺臟,以肺結核最為常見。目前全球約有20億人感染結核菌,在中國大概有20%的人是結核菌攜帶者。由于結核菌為細胞體內寄生,生長速度緩慢,大部分時間都處于靜息狀態,只有在人體免疫力下降時才會侵蝕人體,所以感染者中只有5%到10%的人才會在一生中的某個時間點發病,而正是由于結核菌的這些狡猾的特點,才使得它難以被徹底消除。

首都醫科大學附屬北京胸科醫院副院長、中華醫學會結核病學分會主任委員 李亮:我們的愿望是希望能夠消滅結核,但結核從來沒離開我們,離我們很近。

結核病為何總愛“光顧”學生群體?

在過去,貧窮的患者往往營養不良,抵抗力下降,從而感染肺結核,所以結核病也被稱為“窮病”,很難將它和年輕健康的學生聯系在一起。但事實上,由于學校人群聚集,發生結核病疫情影響面大,容易構成公共衛生事件而引起社會重視,因此,學校結核病防控是我國結核病防治工作的重中之重。

近年來,高校聚集性肺結核案例頻發,2020年10月,江蘇師范大學科文學院發生校園肺結核疫情;2019年年底,揚州大學瘦西湖校區也被證實多名學生患肺結核;2017年,湖南益陽桃江縣第四中學發生群體性肺結核事件;2013年5月,中國石油大學青島校區暴發肺結核疫情。

首都醫科大學附屬北京胸科醫院副院長、中華醫學會結核病學分會主任委員 李亮:學生在一起上課,宿舍在一起、吃在一起、上課在一起,如果有這種學生得結核就很容易造成傳播,這是第一點。第二點,很多學校對通風不是很重視,通風不好就容易造成結核病傳播。第三點就是我們學生的這種學習壓力還是非常大的,我想也是很有利于這種結核病傳播的這種情況。

李亮告訴記者,在臨床中,他們接觸的結核病患者還是以老年人居多,學生群體并不是中國肺結核病的高發人群。據《2010年全國第五次結核病流行病學抽樣調查報告》,肺結核患病率隨著年齡增加逐步增高,在75~79歲年齡組達到高峰,約為1500/10萬人,是15歲及以上人群活動性肺結核患病率(459/10萬)的三倍,但校園卻常常暴發聚集性肺結核疫情。

因此,國家衛生健康部門和教育部三次聯合發布結核病防控文件。為打出學校結核病防治工作組合拳,2018年7月,中國疾病預防控制中心也啟動了學生肺結核單病例預警機制,要求各地結核病防治機構在收到預警信號后,24小時內初步核實患者的人群分類,在3個工作日內完成個案調查,并向病例所在學校通報情況,按要求進行處置工作。

中國疾病預防控制中心結核病預防控制中心主任 趙雁林:學校應該嚴格落實學校結核病防控工作規范的各項要求,對于新生入學進行結核病的篩查。對于這個因病缺課的(學生),也需要進一步加強追蹤和管理,做好晨午檢,然后對于有癥狀的學生盡早地進行診斷和治療。嚴格落實我們國家的休復學管理的制度,那么對于發現的患者的密切接觸者進行篩查。對于感染者給予預防治療,這樣才能夠有效地避免和減少學校聚集疫情的發生。

結核病預防和治療是關鍵

專家表示,徹底消除一種傳染病需要三個必要條件,診斷、治療和疫苗, 在前兩者已經有效實現的情況下,結核病疫苗的研發至今還是個難題。而被稱為 “出生第一針”的卡介苗,不但預防種類有限,隨著時間的推移,其保護力度也在逐漸減弱。

首都醫科大學附屬北京胸科醫院副院長、中華醫學會結核病學分會主任委員 李亮:過去我們有個叫復種的概念,也就說十幾歲以后,我們要對兒童再打一針,這樣能夠強化卡介疫苗的作用。但實際上講經過研究發現,對于卡介苗來講二次復種的效果是有限的,所以大概在(上世紀)八十年代全世界就不再提倡這種復種概念。

業內專家告訴記者,盡管卡介苗 “并不完美”,但到目前為止,全世界還沒有任何疫苗可以替代它。在缺乏有效的疫苗問世前,結核病的預防和治療就顯得尤為重要。而要有效預防結核,關鍵是增強免疫力,養成良好的衛生習慣。

中國疾病預防控制中心結核病預防控制中心主任 趙雁林:主要要做好個人健康素養(的培養)、健康知識(的了解),對于結核病的這個常見的癥狀的識別。對于學校結核病預防的話,主要還是要加強對于結核病的宣傳和教育。那么對于發現結核病患者應該立即啟動治療和管理,給予人文關懷。對患者的密切接觸者進行篩查,對于篩查出的這個感染者要給予預防性治療。

趙雁林表示,即使成為感染者,只要進行積極的預防性治療,就能夠明顯降低和減少結核病的發生。但同時,由于結核病畢竟是一種傳染性疾病,很多病人都有強烈的病恥感,不愿意讓別人知道自己患病。尤其是學生患者,容易出現巨大的心理落差,沉默寡言,情緒低落,擔心受到歧視。但其實,結核病患者中,只有病原學檢查為陽性的菌陽患者才具有很強的傳染性,菌陰患者的傳染性相對較弱甚至沒有。

首都醫科大學附屬北京胸科醫院副院長、中華醫學會結核病學分會主任委員 李亮:即使你有傳染性,經過正確治療的話,大概一個月以后,它的傳染性會快速地降低,第二點,結核病是一個能夠治愈的疾病,如果經過我們正確合理的方案的話,大概最多六個月左右就會完全治愈,不用擔心反復復發。

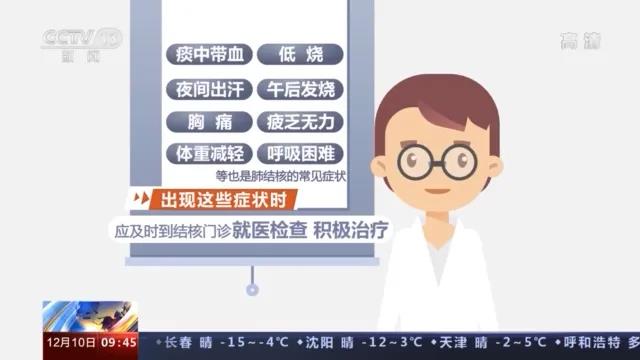

專家表示,如果持續咳嗽咳痰2周以上,一般抗炎無效,就應及時進行結核篩查,另外,痰中帶血、低燒、夜間出汗、午后發燒、胸痛、疲乏無力、體重減輕、呼吸困難等也是肺結核的常見癥狀,出現這些癥狀時也應及時到結核門診就醫檢查,積極治療。

中國疾病預防控制中心結核病預防控制中心主任趙雁林:其實治愈以后和我們普通人沒有什么差別,所以用人單位不應該對他們進行歧視,從學生來講的話也不用有什么思想負擔。

首都醫科大學附屬北京胸科醫院副院長、中華醫學會結核病學分會主任委員 李亮:現在診斷手段、治療手段、管理手段跟國際都是同步的,所以說要樹立信心,結核病只要治好的話,它不會影響到我們未來的生活。

來源:網絡